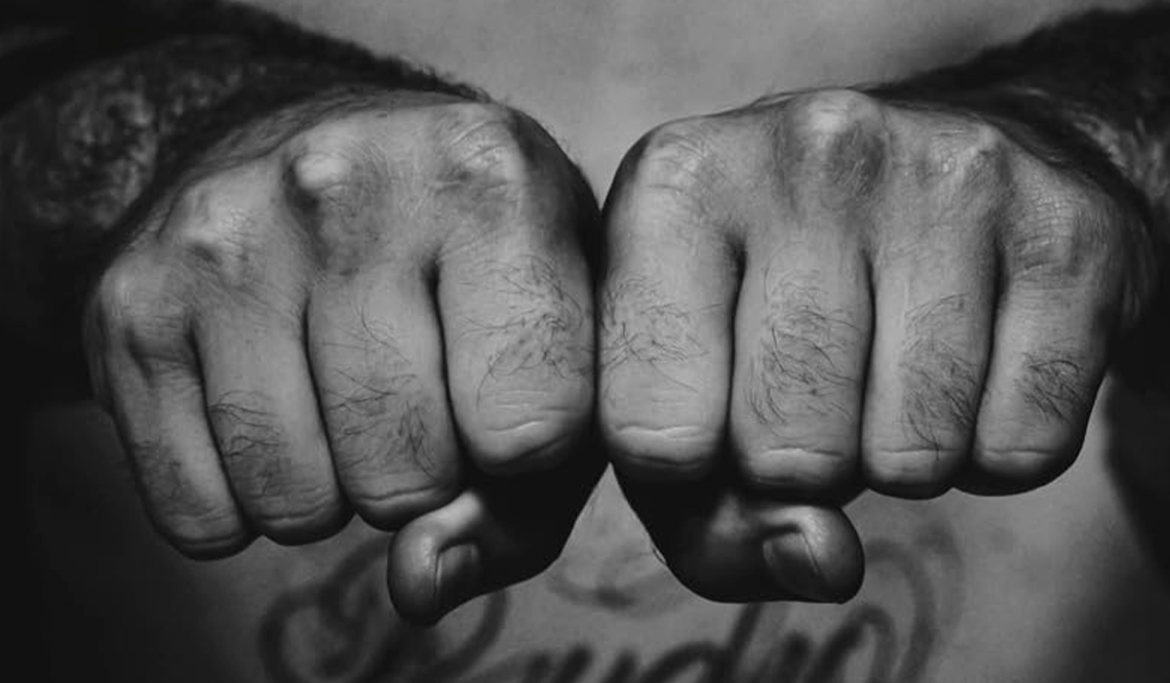

Roma, 2 dic – Il volume di Saverio Gabrielli, Come cavalli da guerra (edito da Passaggio al Bosco edizioni), arriva in un momento in cui la cultura sembra aver smarrito il vocabolario della forza. Non è un manuale per chi ama menare le mani, né una nostalgia estetizzata del combattimento: è un tentativo serio di restituire alla lotta la sua dimensione più antica e più verace, quella che riguarda la formazione dell’uomo. La materia è fisica, certo, ma il cuore dell’opera è antropologico e politico, e ci impone delle domande “scomode”: cosa succede a una civiltà quando rimuove il conflitto, quando spegne le sue pulsioni agonistiche, quando pretende di educare generazioni intere a evitare lo scontro invece di disciplinarlo? Da qui parte questa riflessione su un libro che non è un elogio della violenza, ma il tentativo di ricostruire una pedagogia della forza, senza cui non possono esistere davvero ordine, carattere e libertà.

Come cavalli da guerra

Quando nella prefazione Alberto Palladino scrive che il combattimento è “molto più di un’arte marziale”, non sta parlando di tecniche, ma di conoscenza. La sua prefazione al libro di Saverio non è un invito a prendere a pugni qualcuno tanto per fare qualcosa: è una meditazione sulla natura umana, su ciò che accade quando l’uomo decide di misurarsi con il mondo, con gli altri e con se stesso. Se vogliamo capire davvero cosa significa vivere nel presente più sterilizzato e pacificato della storia europea recente, il punto è questo: non esiste civiltà senza conflitto, non esiste ordine senza forza, non esiste identità senza una qualche forma di lotta. Oggi viviamo nell’epoca che ha fatto dell’assenza di conflitto la sua religione laica. Il comandamento unico del nostro tempo è “non essere violento”. A scuola, in ufficio, per strada, in qualunque interazione pubblica o privata, la parola d’ordine è disinnescare, neutralizzare, pacificare. Questa cultura della rimozione non produce pace: produce cecità. Perché la storia dell’umanità non è un cammino lineare dalla barbarie alla civiltà, e non è nemmeno la vittoria definitiva della ragione sulla forza. La storia è oscillazione, equilibrio precario tra caos e misura. Chi nega questo principio nega la realtà.

L’atto di forza della civiltà

Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond), in Might is right, lo scriveva con brutalità evangelica: “Ciò che la spada ha fondato, solo la spada può difendere”. È un’immagine arcaica, politicamente scorretta, ma la sua permanenza è lampante. Ogni forma politica è nata da un atto di forza, e sopravvive finché conserva la capacità di esercitare e disciplinare quella forza. Il combattente non è l’uomo violento: è l’uomo che governa la violenza. È colui che trasforma l’energia distruttiva in forma, che riconosce nell’istinto una possibilità di elevazione e non un residuo animalesco di cui vergognarsi. René Girard, citato nella prefazione, lo aveva capito meglio di tanti pacifisti: non esiste società senza un rapporto rituale con la violenza, senza una pedagogia del sacrificio. Portare questo discorso dalla sfera antropologica alla vita sociale significa entrare nel campo di Lewis Coser. Nel 1956, in The Functions of Social Conflict, Coser distrugge uno dei dogmi più “infantili” della sociologia americana e marxista: l’idea che il conflitto sia un errore da cancellare. Secondo Coser il conflitto è fisiologia pura: mantiene viva la relazione, libera tensioni, rinnova legami. Una società senza conflitto è come un corpo senza sforzo: apparentemente sano ma già in declino. Il problema del nostro tempo quindi è aver cancellato i conflitti reali, che ruotano intorno a interessi, potere, ruoli, e averli sostituiti con conflitti sterili, espressivi, impolitici. La rabbia esplode allo stadio, al supermercato, al volante, senza senso, senza forma, senza obiettivo. Mentre la repressione dell’energia produce mostri: violenze casuali, risse improvvise, aggressività da sfogo incontrollato.

La pedagogia della forza

Una civiltà vitale, al contrario, sa educare la forza. Le antiche società indoeuropee lo avevano intuito mille anni prima degli psicologi sociali: le mannerbund, le comunità guerriere giovanili, separavano i ragazzi dal corpo sociale per insegnare loro a dominare la forza, a ritualizzarla, a trasformarla in comando e responsabilità. L’Agoghè spartana in questo senso è certamente la più nota forma di antropologia politica. Prima vivi la ferocia, poi impari la disciplina, poi torni nella comunità come uomo completo. Identità, ruolo, limite: tre parole che il nostro tempo ha dimenticato. Il Fascismo, al netto dei cliché, aveva compreso questo meccanismo con lucidità brutale. Nel 1939, Cesare Bonacossa scriveva che l’atleta è “legionario nelle battaglie atletiche nel nome del popolo”. Il corpo non era estetica fine a se stessa ma uno strumento spirituale e politico. La preparazione fisica come educazione al conflitto, come costruzione del carattere, come architettura morale. Evola lo esplicitò senza metafore: un semi-illetterato con senso dell’onore vale più di un laureato servile. Le qualità eroiche e ascetiche sono “più che vita”. È una frase che oggi suona quasi blasfema, nella società della fragilità certificata e dello psicologismo terapeutico. Eppure non c’è storia senza gerarchie interiori, senza misura verticale, senza ethos.

Contro la pornografia del dolore

Molto spesso le riflessioni del mondo identitario si concentrano sul declino antropologico dei nostri popoli: demografia, economia, energia. Ma se volessimo portare tutto all’osso, la diagnosi sarebbe più radicale: l’Europa non si sta estinguendo per troppa tecnologia o per eccesso di globalizzazione, ma per mancanza di forza. Si muore di debolezza, di assenza di spirito, di rimozione del conflitto. E si muore anche coltivando una contemplazione malinconica della rovina, un’estetica della fine che diventa citazione continua, fraseologia del tramonto senza la pratica dell’inizio. È un vittimismo voyeurista, una pornografia del dolore che mette a fuoco solo le fragilità dei nostri popoli: “solo il 16% degli italiani è pronto a combattere”, si ripete ultimamente con leziosa disperazione, come se il dato statistico fosse una sentenza. E quel 16% diventa materia per il compiacimento di chi conclude che non siamo un popolo di guerrieri, o per il risentimento di chi sospira “povera patria”. Ma la forza non si eredita fissando le macerie, la si genera entrando nel mondo e rischiando. Continuare a descrivere la decadenza antropologica senza contrapporre esempi di verticalità o immagini capaci di mobilitare l’immaginario — ruolo che fino a ieri spettava a cinema e cartoni ma ancora prima a letteratura ed epica — significa fare propaganda senza conseguenze, diagnosi senza cura, discorso senza vita.

Combattere per capire il mondo

Pio Filippani Ronconi non chiedeva ai giovani di fuggire dal mondo, ma di “far risorgere lo Spirito dalla congiuntura delle ossa”. È un imperativo minaccioso per l’uomo contemporaneo, ma è l’unico che conta. Il filo che lega tutto questo al libro di Saverio è evidente: combattere non è opporsi alla civiltà, è rifondarla. Il conflitto non è un difetto da estirpare, è il principio generativo del reale. Il corpo non è un problema da medicalizzare, è la prima palestra dell’intelligenza e dell’autonomia. Da qui il valore di un libro come Come cavalli di guerra. Saverio Gabrielli non si accontenta di diagnosticare ma propone un antidoto scomodo: rimettere al centro la pedagogia della forza, restituire dignità al gesto fisico, riconsegnare all’individuo la possibilità di essere autore della propria storia. E così in queste pagine trovano spazio anche tante piccole storie di riscatto, crescita e passione: esempi positivi che costruiscono. In un’epoca che produce vittime seriali e spettatori indignati, tornare a parlare di eroi è il vero scandalo. Ed è esattamente per questo che oggi è ancora più necessario.

Sergio Filacchioni