Roma, 14 ott – Da un po’ di tempo, almeno dall’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, tutti parlano di un’America che cambia fin nel profondo. Se ne parla in tutte le salse e da tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Da chi parla di un’America che “erode i suoi fondamenti” fino a chi parla di un’America che “ha perso la propria anima”. E con l’anniversario della Scoperta dell’America – vista anche la “restaurazione” del Columbus Day per volontà di Donald Trump – il chiacchiericcio è tornato alla ribalta.

Nulla di nuovo

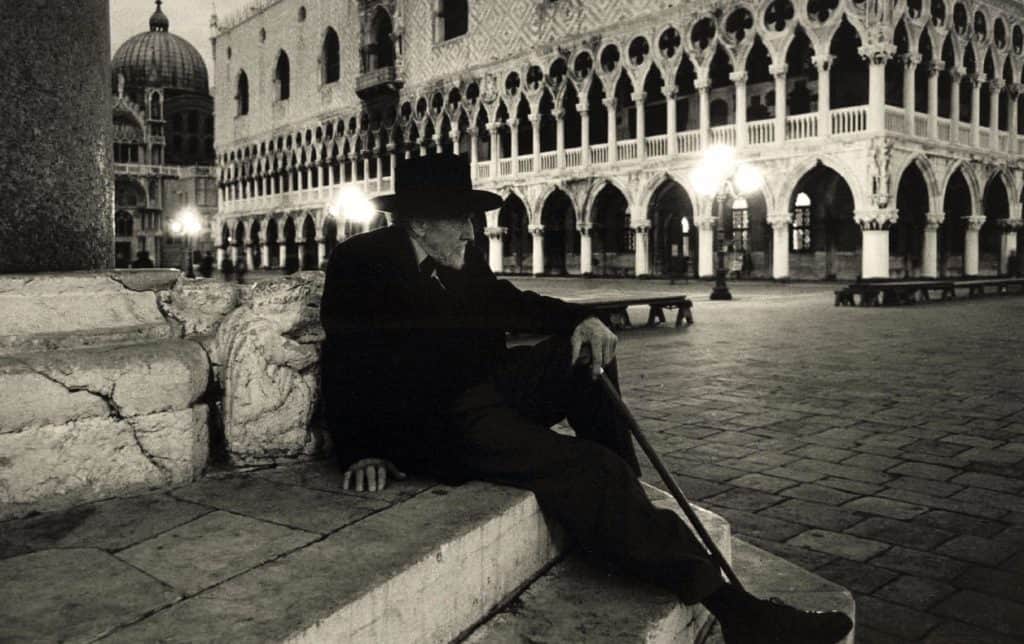

Ma nessuno – almeno nel dibattito pubblico corrente – si rende conto del fatto che non c’è nulla di nuovo in questo. L’America la sua anima l’ha persa da almeno novant’anni. E nessuno l’aveva compreso con tanta lucidità come il primo fascista d’oltreoceano propriamente detto: Ezra Pound. Altri tempi, si dirà. Allora non c’erano, da un lato, governi che il 4 luglio vanno scodinzolando alla “corte di Washington”. E, dall’altro, soggetti che in nome di un antioccidentalismo pigliatutto rinnegano un momento glorioso della storia europea come l’impresa di Cristoforo Colombo. Dicendo che – un po’ come certi soggetti dicono a proposito di Garibaldi – “si doveva fare i fatti suoi”.

Dimenticando completamente che l’Europa nella sua grandezza è stata costruita proprio da chi, come Colombo, non si è fatto gli affari propri. E ha saputo guardare dove gli altri avevano paura di guardare. Sarà un caso che questa è la stessa retorica usata da chi dice che “non bisogna riarmarsi, dobbiamo farci gli affari nostri perché l’identità europea non esiste”?

Nessuno come Pound, che pure diverrà “anti-americano” proprio da quando negli anni Trenta l’America perse la propria anima, comprese quel punto focale che è il “tradimento della propria anima” messo in atto dagli Stati Uniti del suo tempo. Un tradimento che spinse il poeta dell’Idaho a mettere a confronto (e anzi, come vedremo, a mettere in analogia) uno dei padri della Rivoluzione americana come Thomas Jefferson con il capo del Fascismo, Benito Mussolini.

Nel suo Jefferson e/o Mussolini, Pound racconta un’America diversa da quella del suo tempo – e diversa ovviamente da quella dei giorni nostri – e che a tanti anni di distanza rivisse, in una certa misura, nell’Italia di quel periodo. A prima vista, il paragone potrebbe indurci a credere che questa analisi di Pound sia solo una “provocazione letteraria”, una “stravaganza” da poeta novecentesco. In effetti i due personaggi sembrano aver ben poco a che fare l’uno con l’altro.

Una provocazione letteraria?

Sia chiaro, lo stesso Ezra Pound è ben consapevole che ad un primo sguardo superficiale il Duce del Fascismo e il virginiano autore della Dichiarazione d’Indipendenza americana possono apparire come profondamente diversi. E, per certi versi, in palese contrasto. Al poeta dell’Idaho non sfuggiva di certo la contraddizione tra il “tutto nello Stato” di matrice mussoliniana e la famosa asserzione di Jefferson secondo cui “il miglior governo è quello che governa meno”.

È ben lungi da Pound non comprendere le dovute discrepanze inerenti ai rispettivi contesti storico-culturali. Scrive infatti Pound: “Le affinità sostanziali tra questi due capi sono probabilmente più grandi delle differenze. Non mi sto intrappolando in un paradosso. I loro atteggiamenti esteriori difficilmente potrebbero essere più diversi, tutte le cose in superficie lo sono. I loro modi di esprimersi, o almeno i discorsi più conosciuti, differiscono indubbiamente in alto grado”. Per il poeta, le istanze originarie della Rivoluzione Americana portate avanti da Thomas Jefferson – e tradite dagli Stati Uniti contemporanei a Pound – rivivono nel Fascismo e nel suo fondatore Benito Mussolini.

Dall’America all’Italia

La prima importante analogia si può trovare proprio nel motivo che spinse Pound a trasferirsi in Italia. Uno dei tratti caratteristici della mentalità dei rivoluzionari americani è infatti il cosiddetto “eccezionalismo”: l’idea secondo cui l’America era l’unica terra in cui era possibile una rivoluzione di questo tipo, poiché “solo lì gli uomini si concepiscono liberi”. Una canzone del periodo rivoluzionario dice infatti: “Strappati ad un mondo di tiranni, sotto questo cielo occidentale, abbiamo formato un nuovo dominio, una terra di libertà”.

In buona sostanza, solo i coloni americani erano in quel momento uomini liberi, questo era il loro tratto distintivo. Allo stesso modo, Pound si trasferì in Italia, tra le altre cose, perché riteneva il Fascismo un fenomeno che aveva nell’Italia e nell’Europa il suo habitat naturale, un fenomeno non esportabile negli Stati Uniti del suo tempo. Una nuova forma di eccezionalismo: solo l’Italia e l’Europa possono accogliere le istanze della Rivoluzione Fascista. Oltre a questo, l’altro aspetto che porta Pound a confrontare Jefferson e Mussolini consiste nell’azione diretta e nell’avversione a banchieri, speculatori e usurai che – com’è noto – stava molto a cuore all’autore dei Cantos.

L’America delle origini, rurale, moderna e ostile ai banchieri, Pound la ritrova nel Fascismo che vede come un movimento pragmatico, popolare, modernizzatore. Una Rivoluzione senza preconcetti, attuata da uomini che vengono dal popolo – Pound ammirava molto il fatto che Mussolini era un uomo del popolo, il “Figlio del Fabbro”. Sempre pronta ad ascoltare le idee nuove, come quelle di uno “strano poeta” giunto dall’America a parlare di Confucio e nuove teorie economiche ai gerarchi. Una Rivoluzione che ha come nemici solo bigotti e reazionari.

“Il mio amico Ezra Pound ha ragione”

Allo stesso modo, scrive Pound, “Jefferson iniziò a far pulizia di ogni sopruso sociale, ogni convenzionalismo, ogni privilegio, ecc. In un’Italia piena di pregiudizi, il Fascismo significò anzitutto azione DIRETTA, niente chiacchiere, con un bastardo non si discute”.

Un’ammirazione che Mussolini ricambiò. Nei Taccuini mussoliniani – curati da Yvon De Begnac, biografo del Duce – lo stesso capo del Fascismo disse: “Il mio amico Ezra Pound ha ragione: la Rivoluzione è guerra all’usura. È guerra all’usura pubblica e all’usura privata. Demolisce le tattiche delle battaglie di borsa. Distrugge i parassitismi di base, sui quali i moderati costruiscono le loro fortezze”.

Una Rivoluzione che è al tempo stesso modernizzazione e ritorno alle origini, che innova, modernizza e ripristina un antico ordine corrotto dall’usura, dal privilegio aristocratico e dall’ignoranza. Un fermento rivoluzionario che Pound sintetizza così: “Al grido di ‘tutti nascono liberi ed uguali’, i campagnoli e popolani alla fine del Settecento smisero di leccare le pantofole del padrone. Dalla costa americana a Marsiglia il complesso di inferiorità andava diminuendo. L’imbecillità bavosa delle corti inglese e francese perdeva la sua capacità d’ipnotizzare i popoli. In ogni caso qualcosa si muoveva. L’idea era antica quanto Esopo: siamo tutti figli di Giove”.

Nessuno come Pound ci può far capire che il “momento della caduta” non è da ricercare nel 12 ottobre 1492 o nel 4 luglio 1776, ma nell’ottobre del 1929. Quando – come ebbe a dire lo stesso Pound – in principio era la parola. E la parola venne tradita.

Enrico Colonna