Roma, 8 ago – Con l’annuncio dell’apertura dei cantieri del ponte sullo Stretto a settembre, si riaccende il dibattito sulle grandi opere. Ma a ben vedere, più che un dibattito è un déjà-vu: ogni volta che l’Italia tenta di modernizzarsi con un’infrastruttura strategica, parte un riflesso condizionato fatto di comitati, ricorsi, proteste, luoghi comuni e retoriche catastrofiste.

Il filo rosso dei grandi No

In Italia il blocco dello sviluppo ha una storia ben precisa e collega con un filo rosso gli anni del boom economico con i nostri. Il monopolio del No passa dal Partito Comunista Italiano al giustizialismo “antimoderno” del Movimento 5 Stelle, diventando mainstream in certa sinistra che si dice “ambientalista” ma che poi nei fatti ostacola ogni innovazione industriale o infrastrutturale. I NO sono cambiati nel nome, ma non nella sostanza: No nucleare, No Tav, No Tap, No Triv, No Ponte. In pratica, no a tutto. Un fenomeno di logoramento interno tutto italiano, che continua ad inchiodarci ad un orizzonte economico deindustrializzato, in cui contano solo i servizi e il turismo mentre la produzione passa “fuori”. Un forma mentis da Paese vecchio, destinato a fare spesa solo su pensioni e sanità.

1964: l’Autostrada del Sole e la sinistra contro il progresso

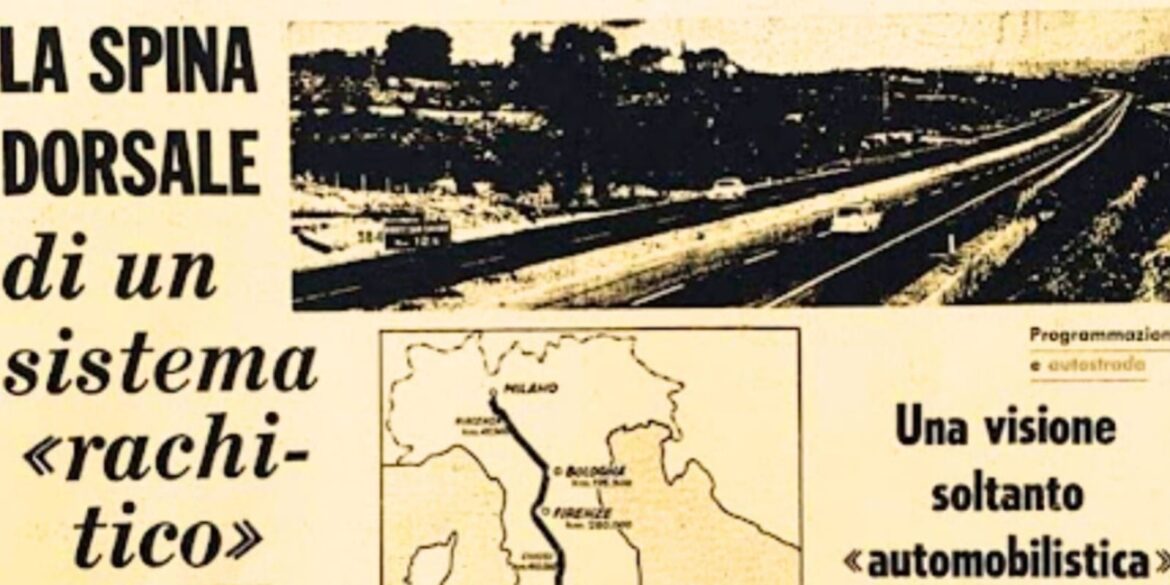

Ma andiamo con ordine. L’episodio “fondativo” di questa prassi politica è datato 4 ottobre 1964: giorno dell’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, la prima vera arteria nazionale moderna. Mentre il Paese si preparava al taglio del nastro con entusiasmo, l’Unità, organo ufficiale del PCI, pubblicava una pagina intera per condannare l’opera. I titoli dell’epoca parlano da soli: «La spina dorsale di un sistema rachitico», «Una visione soltanto automobilistica», «L’Italia più corta?». Ma il contenuto degli articoli era ancora più esplicito, e paurosamente simile a molti commenti odierni: «Non sappiamo bene a che cosa serva», si leggeva. E ancora: «Non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze economiche», «è evidente l’impegno di spremere l’economia nazionale nella direzione di una motorizzazione individuale forzata», «velocità alte e comode… soltanto per i redditi più elevati». Un attacco frontale, ideologico e preconcetto, contro una delle infrastrutture che più hanno contribuito all’unità economica del Paese.

No Tav: la guerriglia contro un corridoio europeo

A distanza di mezzo secolo, le stesse argomentazioni — spreco, inquinamento, “opera per i ricchi” — vengono rilanciate contro la Tav. Il movimento No Tav nasce in Val di Susa e sfocia in una lunga stagione di sommosse radicali, vere e proprie azioni di guerriglia urbana adattata alla montagna. Come hanno sottolineato Alberto Brambilla e Stefano Cianciotta in “I no che fanno la decrescita”, l’opposizione alla Torino-Lione si è basata su un gigantesco equivoco comunicativo: non si trattava di una “linea per super-treni” ma di un collegamento merci strategico inserito nella rete infrastrutturale europea. Un’opera ridimensionata nei costi (da 25 a 9 miliardi), cofinanziata dall’UE, e fondamentale per le esportazioni italiane. Ma la battaglia ideologica non ha bisogno di realismo. Così come con l’A1, anche contro la Tav si è montata una narrativa di classe, di paura e di sospetto, ignorando che potenziare le ferrovie — rispetto a strade e aerei — è proprio una scelta coerente con una vera visione ambientale.

No Tap: fermare il gas, a qualunque costo

Stesso copione in Puglia. Il gasdotto Tap, infrastruttura essenziale per diversificare l’approvvigionamento energetico nazionale, è stato per anni al centro di proteste locali fomentate da attivisti e partiti di sinistra. L’opera, poi realizzata, è diventata fondamentale dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Stesso copione: nel nome dell’ambiente si osteggiava un’opera che avrebbe ridotto le emissioni globali, abbattuto i costi dell’energia e aumentato la sicurezza nazionale. Anche in questo caso, la sinistra no-Tap ha detto no allo sviluppo e sì alla dipendenza. Il paradosso è che oggi, proprio grazie a Tap, l’Italia può giocare un ruolo da hub energetico nel Mediterraneo.

I No Triv e il colpo grosso

Nel 2016 il movimento No Triv ha tentato il colpo grosso con un referendum contro le estrazioni di idrocarburi entro le 12 miglia marine. Una consultazione nata su basi demagogiche, che mirava a fermare impianti già attivi, lasciando sottoterra gas prezioso (oggi importato a caro prezzo). Il referendum fu un fallimento, ma l’episodio rivelò l’assurdità della retorica anti-industriale: si parlava di “trivelle selvagge”, mentre si trattava di estrazioni controllate e sicure, condotte da un comparto d’eccellenza che dà lavoro a migliaia di famiglie, in particolare in Emilia-Romagna. La lezione più chiara venne da chi lavora nel settore, sui social e nelle piazze: «L’unico crimine che abbiamo commesso è aver acceso la fiammella nelle case degli italiani», scrivevano. Ma la sinistra preferì ascoltare Greenpeace.

La cultura del No e i suoi pilastri

Analizzando questa lunga storia di autosabotaggi, possiamo affermare che la cultura del No in Italia si regge su tre pilastri: burocrazia farraginosa, inadeguatezza tecnica della politica locale e strumentalizzazione populista (di sinistra) del dissenso. Il fenomeno Nimby (Not In My Backyard) è ormai affiancato dal Nimto: Not In My Term of Office. Nessuno vuole decidere, nessuno vuole rischiare, salvo lamentarsi della cronica mancanza di fondi e d’innovazione. E così, mentre in Danimarca si scia sul tetto di un termovalorizzatore, in Italia si blocca qualsiasi impianto energetico. Mentre in Svezia due città si contendono un deposito nucleare, in Italia si fanno 1.700 ricorsi tra Stato e Regioni. E mentre nel mondo si punta sul gas e sul nucleare per abbattere le emissioni, qui dobbiamo sentire slogan come “decarbonizzazione totale”.

I danni dello pseudo-ambientalismo

Parole chiare sono arrivate anche dal premio Nobel Carlo Rubbia, che in un’audizione al Senato ha distrutto con dati scientifici le narrative pseudo-ambientaliste: «Pensiamo, in maniera falsa, che se non facciamo nulla il clima resterà costante. Non è assolutamente vero. […] Solo con lo sviluppo tecnologico possiamo competere. Non con divieti ideologici». Il messaggio è semplice: la sostenibilità non è immobilismo, ma innovazione. E le grandi opere — dall’energia alle ferrovie, dai ponti alle autostrade — fanno parte di questa innovazione. Basta poco a capire che le grandi opere non sono la causa dei problemi dell’Italia. Sono parte della soluzione. Dietro ogni No ideologico si nasconde un’occasione persa: posti di lavoro, competitività, sovranità energetica, mobilità moderna, ricerca.

Lotta totale contro la cultura del No

Per troppo tempo l’Italia è stato ostaggio di minoranze rumorose che hanno colonizzato l’opposizione alle grandi opere, trasformando la cultura del No in un mantra di cliché, luoghi comuni e una italianissima tendenza al catastrofismo e la rassegnazione. Una cultura per cui tutto va male, sempre e comunque. Un pessimismo cronico che negli ultimi anni si è alimentato anche di retoriche “finto sovraniste”: i cultori del paesaggio incontaminato e delle regioni “speciali” che resistono alla modernità. Ma la realtà, prima o poi, deve imporsi: l’Autostrada del Sole è stata costruita nonostante il PCI. Oggi lo sforzo per fare grande l’Italia passa soprattutto da una lotta culturale e simbolica contro le scorie ideologiche della cultura del No.

Vincenzo Monti