Roma, 28 ott – Ottobre 1922. L’Italia è un Paese esausto. Lo Stato liberale sopravvive a se stesso, mentre il Paese reale si prepara a voltare pagina. In quell’autunno di crisi, un giovane fiorentino annota nel suo diario: “Siamo in rivolta, e questa parola invece di farmi meditare come dovrebbe accadere a una persona normale, mi mette addosso una gioia sottile”. È Mario Piazzesi, ventenne, uno dei tanti che di lì a poco avrebbero marciato verso Roma. In quella frase c’è l’anima di un’epoca: il disprezzo per la passività, il gusto dell’azione, la gioia di chi sente la storia scorrergli dentro.

La marcia su Roma nei diari di Italo Balbo

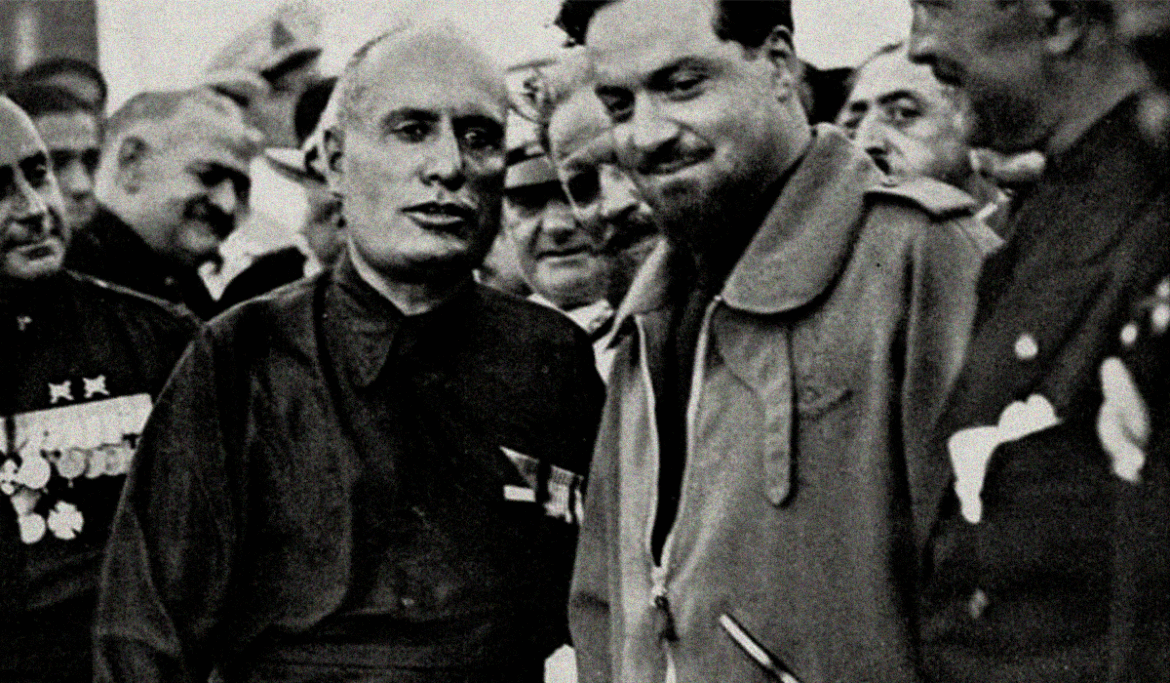

A distanza di più di un secolo, quella “gioia sottile” continua a parlarci. Perché la Marcia su Roma, al di là di ogni propaganda successiva, fu prima di tutto un gesto di rottura generazionale: la rivolta di chi non voleva più subire la decadenza nazionale e decise di assumersi la responsabilità del proprio tempo. A dare lucidità ad un evento che troppo spesso viene bollato come una farsa carnevalesca, c’è però un altro diario. Quello del 1922 di Italo Balbo, che ha il pregio di raccontare la Marcia dall’interno con la grammatica della disciplina: niente retorica, niente proclami. Solo ordini, staffette, colonne, orari. È la voce di chi sa che molto spesso le idee, da sole, non bastano: serve organizzazione, serve forma. Balbo non scrive come politico, ma come soldato. Parla di treni da bloccare, viveri da distribuire, uomini da tenere uniti. L’obiettivo non è lo scontro: è la dimostrazione di forza morale di un movimento che vuole sostituire alla paralisi del Parlamento l’energia di una nazione in marcia. Quando il Re rifiuta di firmare lo stato d’assedio, il potere crolla da solo. La Marcia diventa il passaggio di consegne tra due Italie: una vecchia e impaurita, l’altra giovane, audace, convinta di poter rifondare lo Stato con lo stesso atto di forza con cui Cesare varca in armi il Rubicone. Non un semplice colpo di mano, ma la rigenerazione della storia.

Erano i giovani, erano l’avvenire

I protagonisti di quei giorni hanno in media ventitré anni. Molti sono studenti, reduci, arditi, futuristi. Sono i figli della guerra e del disincanto, ma anche di una nuova speranza “d’acciaio”. Come scriverà Venner, gli squadristi “erano giovani, erano l’avvenire”. Portano sulle spalle l’eredità del Risorgimento, l’ardore di Fiume, la rabbia del fronte. Non chiedono riconoscimenti: vogliono agire. La loro Marcia non si muove soltanto sulle coordinate geografiche. È un movimento dello spirito: l’idea che la storia possa essere piegata da chi ha la volontà di farlo. “Marciare” diventa verbo politico — avanzare, insieme, disciplinati, dentro una stessa direzione. Il Diario di Balbo serve per capire una cosa sola: non c’è mito che non passi per una disciplina. È la lezione che in Italia si dimentica sempre: la grande politica è organizzazione del tempo. E infatti nelle sue note non si trovano mai parole come “destino” o “provvidenza”: si troveranno colonne da non disperdere, istruzioni su come dormire, dove rifocillarsi, quando evitare la reazione a una provocazione. L’azione non è “estrema” o estemporanea: è uno stato di cose perpetuo.

L’emotività del dissenso e la capacità di agire

In un mondo che ha scambiato il dissenso per emotività, la Marcia su Roma ricorda che la sovranità non è uno stato d’animo: è capacità di portare il conflitto nelle società, di decidere e trasformare la crisi in potere. Perchè il problema non è scegliere i propri tutori ideologici, ma riapprendere la forma della decisione. La lezione del 1922 è dunque attualissima: responsabilità invece di pietismo, decisione invece di inerzia, sovranità invece di delega. La “gioia sottile” di cui parlava quel ventenne non era euforia. Era il sentimento di chi intuisce che si farà sul serio. Quella gioia — asciutta, operativa, esigente — è il contrario dell’esaltazione fine a sè stessa: è la maturità di una generazione che smette di domandare il permesso e irrompe nella storia. È per questo che, al netto di ogni retorica, la Marcia — come forma della decisione collettiva di essere-nella-storia — non potrà mai fermarsi.

Sergio Filacchioni