Roma, 19 ago – Roma, 1937. Nel cuore dell’Italia Fascista prende forma il bimillenario della nascita di Ottaviano Augusto. Non una semplice commemorazione storica, ma un grande rito politico e culturale. Attraverso mostre, congressi e pubblicazioni, il regime scelse di proiettare il mito augusteo come parte integrante della propria missione: costruire una nazione consapevole della sua potenza.

Roma Fascista e la romanità

Il messaggio venne fissato fin dall’inizio. Al V Congresso dell’Istituto di Studi Romani (ISR), il suo direttore Giulio Quirino Giglioli dichiarò senza esitazioni: «Roma fascista è la reincarnazione della romanità». Non una frase di circostanza, ma la rivendicazione naturale di una civiltà che si percepisce erede e continuatrice di Roma. Sulla stessa linea Giuseppe Bottai, che nel suo intervento ricordava come Augusto avesse compiuto la “trasformazione sostanziale dello Stato attraverso il rispetto formale delle istituzioni repubblicane”. In quelle parole c’è il cuore della parallela vicenda italiana: dallo Stato liberale alla rivoluzione Fascista, senza rotture di facciata ma con un mutamento profondo di sostanza. Il mito augusteo venne quindi assunto come linguaggio politico e dispositivo ideologico. Quindi no, non era solo estetica o archeologia. Lo mostra bene Emilio Gentile, parlando di “cesarismo totalitario”: l’idea che Roma potesse diventare religione civile, forma eterna capace di dare corpo a uno Stato moderno e rivoluzionario. Su questa linea anche Pietro de Francisci, grande giurista e storico del diritto romano, interpretava il principato come un regime monarchico nuovo, “innestato” sulle forme repubblicane, capace di compiere la sintesi tra tradizione e novità. Non distruzione, ma costruzione. Non tabula rasa, ma restaurazione vitale.

Augusto come linguaggio politico moderno

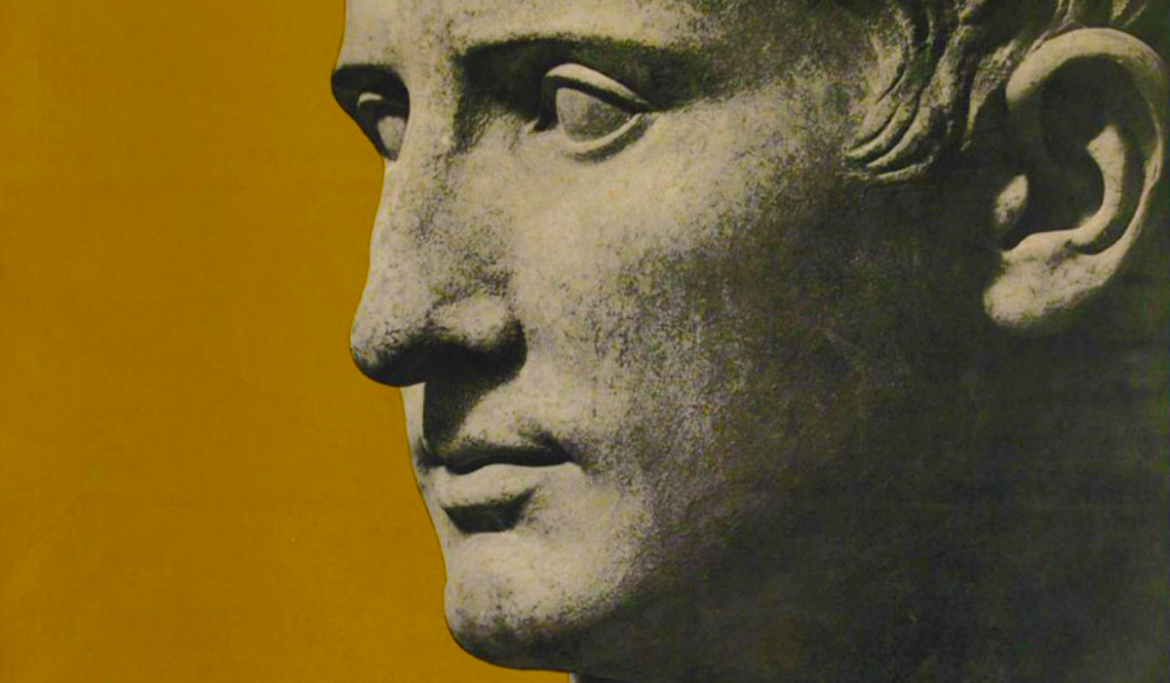

La scenografia di questo processo fu senz’altro la Mostra Augustea della Romanità, inaugurata nel 1937 e durata fino al 1938. Giglioli la concepì come un “Museo dell’Impero Romano che espone se stesso”. Plastici, reperti, iscrizioni: non la celebrazione sterile di un passato, ma la dimostrazione che l’Italia fascista poteva raccoglierne l’eredità. Una vera pedagogia nazionale scritta nell’architettura (il Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale trasformato in una monumentale porta neoclassica), nei reperti esposti per la prima volta, nei cinegiornali che seguirono costantemente l’iniziativa, nei manifesti e nei francobolli. Un’estetica totalizzante in cui il popolo vedeva riflessa la propria identità imperiale in procinto di risvegliarsi. Gli intellettuali del regime si mobilitarono in massa: Bottai, Grazioli, de Francisci, Acerbo. Ognuno contribuì a delineare un volto di Augusto: il rivoluzionario, il capo carismatico, l’uomo che inaugurò l’impero nazionale. L’ISR lanciò i “Quaderni Augustei”, mentre congressi e cicli radiofonici scandivano il calendario delle celebrazioni. La mostra segnò un successo clamoroso: 700.000 visitatori e un’attenzione interna ed internazionale inferiore soltanto alle due edizioni della Mostra della Rivoluzione Fascista.

Fascismo, Augusto e romanità: la reazione cattolica

Ma il tema della romanità – oggi trattato con estrema superficialità dai commentatori moderni – non fu conteso soltanto sul terreno della politica e della cultura. E non fu solo propaganda. Infatti, la stessa Chiesa cattolica si trovò a dover rispondere al tentativo fascista di appropriarsi di Roma come simbolo religioso e universale. Come ha ricordato Emilio Gentile, la denuncia più solenne della «religione fascista» fu pronunciata più volte da Pio XI, che già nel 1929 definì «più che ereticali» le dichiarazioni mussoliniane sull’origine romana del cattolicesimo, arrivando a minacciare di non ratificare il Concordato. E ancora, con l’enciclica Non abbiamo bisogno del 1931, condannò apertamente la “religiosità fascista” dichiarandola inconciliabile con il cattolicesimo. Persino durante il ciclo di conferenze organizzato dall’ISR nel 1936, intitolato Roma onde Cristo è Romano, emersero le cautele vaticane: il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, parlò del “Sacro destino di Roma”, riconoscendo che già sotto Augusto la città era stata «destinata ad essere capitale del mondo e sede centrale della Religione che adora debitamente Dio», ma precisando che «al Vicario di Cristo si lega il destino di Roma». Ancora più netto fu monsignor Borgongini Duca, Nunzio apostolico presso lo Stato italiano, quando affermò che «il Cattolicismo non si appoggiò all’Impero» e che «la Chiesa cattolica non ha sposato le sorti terrene di nessun popolo, non è divenuta nazionale in nessun paese». Era, indirettamente, una presa di distanza dal tentativo fascista di “utilizzare” il cattolicesimo romano come strumento utile (ma non indispensabile) alla causa civile dell’Italia. Un tentativo che di certo rispondeva a quello del Vaticano di fare altrettanto, ovvero “cristianizzare” il Fascismo mussoliniano.

L’eterna “guerra di religione” dell’Italia

All’interno di questa lotta tra due visioni inconciliabili, a questo punto vale la pena fare una breve digressione. Infatti, fu proprio l’opposizione della Chiesa cattolica che rese ancora più complesso il destino della romanità fascista. Pubblicamente il Duce si conteneva, ma nei diari di Galeazzo Ciano traspare un Mussolini «violento contro il Papa», pronto a rivendicare la sua teoria del «cattolicesimo-paganizzazione del cristianesimo» e a definirsi «cattolico e anticristiano». Nel 1938 arrivò persino a dire: «sto abituando gli italiani a convincersi che si può fare a meno di un’altra cosa: il Vaticano». Non a caso, il 18 ottobre dello stesso anno, in Gran Consiglio definì la Santa Sede «il ghetto cattolico». L’ostilità era mitigata da una prudenza tattica, ma il progetto era chiaro: fare della romanità fascista una religione civile alternativa, relegando il cattolicesimo a funzione ausiliaria. Non sorprende allora che la Carta della Scuola del 1939, voluta da Bottai, riducesse il cattolicesimo a «religione dei padri», sancendo che l’unità morale della Nazione si realizzava «integralmente nello Stato fascista». In quell’incrocio di miti e simboli si giocava il confronto tra due ambizioni di universalità: la romanità fascista e la cattolicità. Emblematico, in questo senso, lo sfogo annotato da Ciano il 4 settembre 1938: «il Papa ricordi che l’Italia è ghibellina». Un’affermazione che non suona come una battuta estemporanea, ma come una presa di coscienza: il richiamo a una linea di autonomia imperiale che dal Medioevo giungeva fino al Novecento, a ribadire che la sovranità politica non poteva subordinarsi a un’autorità trascendente diversa da quella della Nazione. L’ennesimo capitolo dell’eterna “guerra di religione” dell’Italia.

La rivoluzione conservatrice di Augusto

Insomma, l’identificazione Mussolini–Augusto non fu un vezzo retorico o megalomane (come tendono a sostenere i detrattori del Fascismo), ma una questione di autorità politica di alto livello. Così come non fu semplicemente “comodo” il concordato con la Santa Sede. Il Fascismo voleva presentarsi come rivoluzione ordinata e moderna. Così Bottai poteva sostenere che la “modernità” di Augusto stava proprio nel fatto che «due grandi capi, in due epoche diverse, affrontano gli stessi problemi con soluzioni proprie del loro tempo». E l’Augusto rivoluzionario a cui si faceva riferimento non era inteso come “eversivo”: ma uomo capace di trasformare senza distruggere, di risanare senza abbattere, così come si prefiggeva di fare il progetto Fascista. Così, le celebrazioni del bimillenario confermano una dinamica molto pragmatica tipica di ogni building nation: ogni nazione, nel momento della sua ascesa, ricorre ai miti fondativi. L’Italia fascista trovò in Augusto non un feticcio del passato, ma la conferma che la forza propriamente europea nasce sempre dall’unità, dalla disciplina e dalla capacità di trasformare la storia in destino. E d’altronde quel che oggi manca alle democrazie postmoderne, immerse nel culto del consumo e della frammentazione, è proprio ciò che il Fascismo seppe intuire all’acme del suo consenso: la necessità di un mito che fondi e preceda l’ordine politico. Ogni comunità che voglia elevarsi, infatti, deve riconoscersi in un simbolo universale capace di legare passato e futuro, ordine e rivoluzione. Un’intuizione che, come vedremo più avanti, risulta più attuale che mai.

Il contributo evoliano e la voce di Berto Ricci

Ma al di là delle celebrazioni pubbliche e delle scenografie monumentali, nel dibattito di quegli anni resta una domanda decisiva che può tornare utile anche a noi: “Che ci significa realmente la romanità?”. Così titolava Julius Evola nel luglio 1939 sulle pagine de La Vita Italiana. Evola avvertiva – non senza verve polemica indirizzata proprio all’ambiente cattolico – che la romanità non poteva ridursi a “cosa fastosa da teatro”, né a un repertorio di simboli esteriori. Doveva invece avere “la potenza di una visione del mondo e di una idea trascendente nel senso più stretto del termine”, capace di fondere corpo e anima, istituzioni e sacro, politica e spirito. Per Evola dunque non basta la Roma delle legioni e delle leggi, la Roma-corpo; occorre anche la Roma-anima, cioè “la tradizione intima di una stirpe, il suo particolare modo di concepire il sovrasensibile e di entrare in contatto con esso”. Per Evola, il Fascismo – definito da Mussolini stesso come “una concezione spiritualistica sorta dalla reazione contro il fiacco e materialistico positivismo dell’Ottocento” – trovava nella romanità il suo punto di riferimento più alto. Perché, concludeva, “solo Roma può dare alla razza italiana la visione del mondo e della vita che le è conforme, può costituire quel punto di riferimento in funzione del quale può avvenire, nella profondità dell’essenza italiana, un risveglio, una discriminazione, una riaffermazione”. Accanto a questa prospettiva si collocava la voce ardente di Berto Ricci, fondatore de L’Universale. Se per Evola la romanità era essenzialmente un simbolo trascendente, per Ricci doveva diventare programma politico e missione civile. Già nel Manifesto del 1931 affermava senza esitazioni: «Crediamo nell’assoluto politico, che è l’impero: aborriamo chi lo nomina invano… Sta al nostro secolo ridare alla letteratura italiana l’abito della vastità, l’amore e l’ardore, il dominio de’ tempi e delle nazioni». E ancora, nella celebre Risposta all’ultima Enciclica del luglio 1931 replicando con fermezza alle critiche di Pio XI, scriveva che l’Italia fascista doveva “compire la sua storia: col Papa se Dio vuole, contro il Papa se Iddio vorrà”. Evola e Ricci, pur con sensibilità diverse, convergono su un punto essenziale: la romanità fascista non poteva ridursi a scenografia antiquaria o a compromesso diplomatico con la Chiesa. Doveva essere, insieme, visione del mondo e impegno di civiltà, mito fondativo e progetto imperiale.

Costruire una nazione imperiale

In questo percorso non mancarano certo divergenze intellettuali. Non tutti accolsero senza riserve l’identificazione tra Augusto e Mussolini. Arnaldo Momigliano, giovane studioso piemontese di origine ebraica, allora impegnato nei lavori della Mostra Augustea della Romanità, partecipò alle ricerche e persino al Convegno del 1938, definendosi con ironia “vittima del Bimillenario”. Ma negli anni successivi prese le distanze da quell’entusiasmo. Già nel 1940, a Oxford, dichiarò apertamente: «I am not a special admirer of Augustus». E nel 1950 sintetizzò la sua critica in una frase rimasta celebre: «Il vero male fatto dal Fascismo agli studi di storia antica non sta nelle sciocchezze che si dissero, ma nei pensieri che non furono più pensati». Una condanna che suona più come una presa di distanza accademica dal Fascismo – che pure aveva dato grande impulso al suo campo – che come un rigetto radicale. Tanto più se si considera che fu professata a Oxford, nel cuore dell’accademia britannica, ossia nel centro culturale di un impero che aveva guardato sempre con sospetto e aperta ostilità alle ambizioni dell’Italia fascista nel Mediterraneo. Inutile negare, quindi, che il contesto generale il cui si svolse il bimillenario fu quello di una coralità che non può essere liquidata come semplice propaganda: esso fu il passaggio obbligato nella costruzione di una coscienza nazionale che voleva farsi imperiale. In questo intreccio di mito e grande politica, il Fascismo trovò in Augusto la propria aspirazione e giustificazione storica. Per citare direttamente Bottai: “gl’italiani ritrovano, nella loro coscienza e nell’azione dei loro Capi, i motivi fondamentali della loro politica”.

La forma politica della potenza

Se guardiamo oggi alle narrazioni geopolitiche, ritroviamo dinamiche simili e d’un tratto il tentativo Fascista non appare poi così tanto anacronistico. Ogni grande potenza opera una violenza culturale che costringe il mito in una narrazione che la proietti nel futuro: la Russia putiniana che si richiama tanto all’ortodossia Zarista quanto all’eredità Sovietica; la Turchia di Erdoğan che parla ottomano con la sua “Mavi Vatan“; la Cina di Xi Jinping che ripropone il Mandato del Cielo e la lunga durata imperiale della civiltà Han. E gli Stati Uniti? L’intera costruzione americana è fondata sul mito dei Padri Fondatori e della Frontiera, sulla narrazione della missione civilizzatrice del “destino manifesto”. Dalla Casa Bianca modellata sul tempio romano al Senato chiamato niente meno che Campidoglio, l’America è uno dei casi più eclatanti di “interiorizzazione” di una romanità post-romana, nonostante questa si sia tradotto nella costruzione di un mondo “Occidentale” contro l’Europa. In fondo, non fu lo stesso Augusto a legittimare la sua autorità facendosi adottare da Cesare e quindi, di riflesso, adottando la filiazione alla stirpe di Enea? E non furono poi i Carolingi e gli imperatori tedeschi medievali a rivendicare quella stessa eredità, proiettandola nei secoli come titolo di potenza e diritto di comando? Insomma, lasciate stare chi vi dice che il Fascismo fu una “caricatura” e una rievocazione fine a sè stessa. La romanità non è mai stata un dato archeologico, ma una forma di potere. Ecco perché non conta la “verità” storica dei miti, ma la loro capacità di agire sul presente, di durare e di orientare il futuro. Ed ecco perchè oggi tanto quanto un secolo fa, il futuro appartiene solo a chi sa trasformare la memoria in destino.

Restaurazione e nuovo inizio

Restaurazione e nuovo inizio insieme: ecco il significato della “rievocazione” Augustea del 1937. Perché una nazione, se vuole elevarsi, deve fondare la propria forza su simboli universali e miti fondativi. Augusto fu dunque per Mussolini ciò che Roma è stata per ogni civiltà europea: la forma politica della potenza. Ecco quindi con quali lenti va letto il bimillenario: non una semplice “archeologia celebrativa” – come viene sbrigativamente liquidato oggi lo “stile romano” del Fascismo – ma una lezione d’ingegneria politica nel senso più alto del termine. Un atto di ri-fondazione collettiva di un’identità attraverso il volto di Augusto. Un atto che ha avuto l’ardire, e la spregiudicatezza necessaria, di inscrivere il destino dell’Italia fascista nella lunga durata della romanità. E così, di fronte ai miti moderni che tentano di occupare lo spazio vuoto lasciato dalla civiltà europea dopo il 1945, il nostro “nuovo” destino non potrà mai nascere da mercati o burocrazie, ma solo dalla rifondazione di un mito comune, capace di saldare origine e avvenire in un progetto “vivente”.

Sergio Filacchioni