Roma, 25 mar – Sarebbe avvincente e interessante tracciare un parallelo tra Dante ed Ezra Pound, al modo degli antichi. Entrambi poeti di una poesia viva, spesso politica, lontana da ogni immobilismo letterario. Una poesia capace di cantare l’eterno con la stessa efficacia con la quale tratta del tempo presente. Una poesia che rinnova il linguaggio fino allo sperimentalismo. Due poeti impegnati non solo nella loro arte, ma presi così tanto dall’amore di questa da volerla trasmettere. Una spinta educativa, nel senso più nobile del termine, che in Dante si esprime sommamente nel Convivio, poiché “sempre liberalmente coloro che sanno porgono de la loro buona ricchezza a li veri poveri, e sono quasi fonte vivo”, mentre in Pound è ben presente nei tanti scritti di critica letteraria come, ad esempio, L’ABC del leggere.

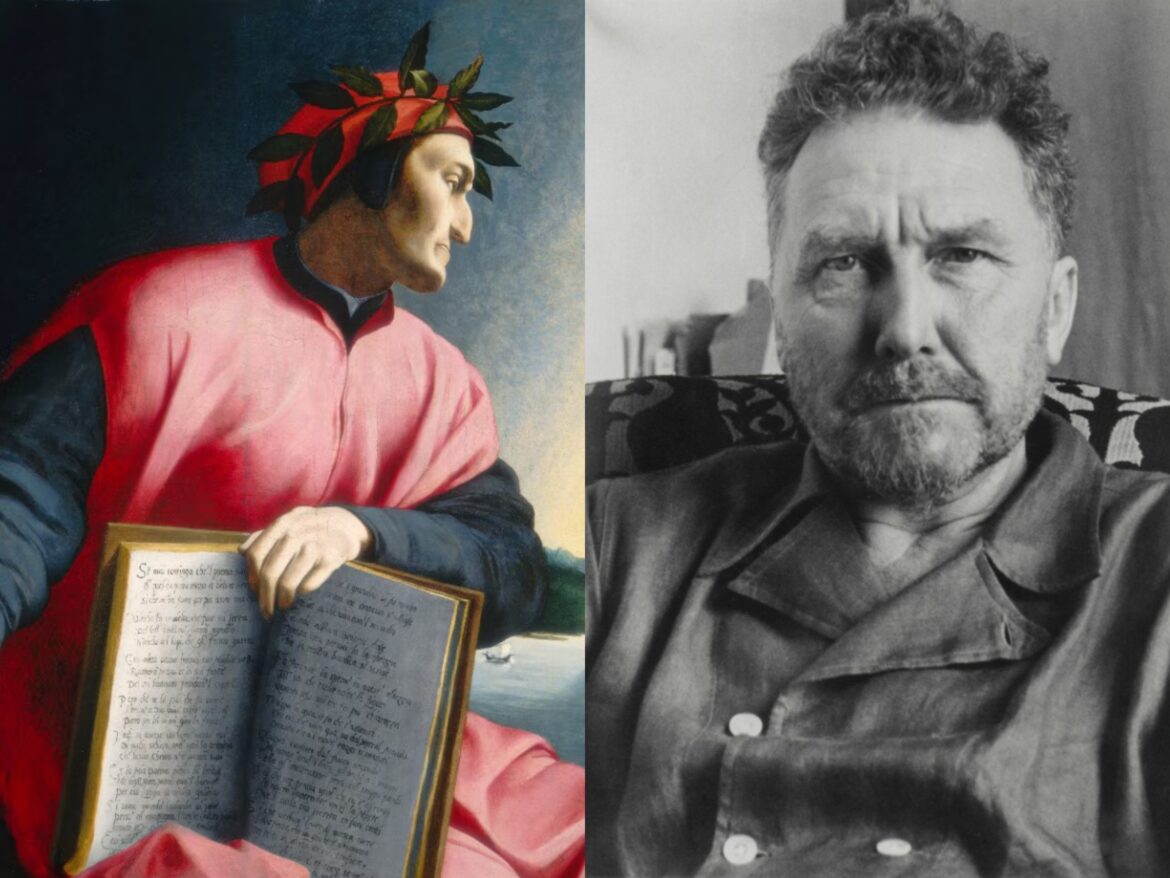

Le vite parallele di Dante e Pound

Dante e Pound sono due irregolari, due antiaccademici. Così i loro insegnamenti sono tanto poco professorali quanto schietti e autentici. Sempre nel Convivio Dante ce ne dà una dimostrazione quando di sé dice: “E io adunque, che non seggio a la beata mensa, ma fuggito de la pastura del vulgo, a’ piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m’ho lasciati, per la dolcezza ch’io sento in quel che a poco a poci ricolgo, misericordievolente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale a li occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi”.

Un sapere che è condivisione. Celebre fu la Ezuniversity di Pound ai tempi della sua clausura nel manicomio di St. Elizabeths. Allo stesso modo, il loro fare poesia è complicità amicale. È stata spesso sottolineata l’importanza di Pound per Eliot, Joyce, Hemingway e tanti altri. Fino a meritarsi i versi danteschi di “miglior fabbro” che il fiorentino aveva dedicato al provenzale Arnaut Daniel. Di Dante può bastare il clima che si respira in componimento come Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io.

Questo loro poca conformità al canone del poeta chiuso nella sua biblioteca, nella sua torre d’avorio, la scontarono nelle loro parabole esistenziali. Entrambi esuli di una patria ingrata. Se le colpe politiche di Dante e le ragioni del suo allontanamento da Firenze ci sembrano ormai lontane, quelle di Pound sono forse più vicine e per questo scandalose. Pound si spostò abbastanza presto dagli Stati Uniti dove era nato, pur mantenendo con la propria patria un legame molto stretto. Prima a Londra poi a Parigi e infine in Italia, dove visse lunghi anni a Rapallo. La sua polemica contro l’usura, ovvero contro un certo tipo di capitalismo sradicante e improduttivo, lo portò a simpatizzare con il fascismo e a vedere nella partecipazione americana alla Seconda guerra mondiale motivi strettamente imperialistici ed economici. Contro questa aggressione usurocratica pronunciò i celebri radiodiscorsi presso l’Eiar, in cui spiegava ai soldati americani che stavano combattendo una guerra sbagliata. Tanto bastò per essere processato, alla fine della guerra, per tradimento e spedito in manicomio. La dignità con cui Dante e Pound affrontarono le proprie vicende esistenziali e politiche ci dà la cifra del loro spessore.

Pound lettore di Dante

Al di là di questi percorsi paralleli fra i due – argomento sui cui torneremo poi, parlando del parallelo delle loro opere maggiori: i Cantos e la Commedia – c’è anche un Pound lettore di Dante. Lo statunitense ebbe fin da giovane uno strettissimo legame con la poesia medievale, in particolare con quella trobadorica e quindi con quella stilnovista. L’interesse di Pound per Dante si inserisce perciò in una cornice più ampia e rappresenta una frequentazione duratura e profonda. Curiosamente, anche lo strano italiano di Pound risentiva di influssi e arcaismi trecenteschi. È citazione dantesca, per la precisione del Purgatorio, il titolo A lume spento della prima raccolta poetica di Pound, stampata in proprio nella Venezia del 1908. Gli stessi Cantos sono in larga misura debitori della poetica di Dante.

Inoltre, Pound si confrontò con Dante anche nei sui lavori di critica letteraria, in particolar modo ne Lo spirito romanzo. Anzi, i vari scritti di Pound su Dante sarebbero dovuti andare comporre un saggio curato da Vanni Scheiwiller. Libro che vedrà la luce dopo la morte di entrambi, nel 2015, per i tipi di Marsilio.

C’è chi ha voluto ravvisare in Pound una certa foga dilettantesca nel suo approccio a Dante. Celebri sono le stroncature di Gianfranco Contini, che lo definì “apprenti sorcier analfabeta”, e di Mario Praz, che parlò invece di “beata ingenuità d’autodidatta e d’americano che scopre il mondo per conto proprio e, in codesto mondo, riesce a conservare un’assai lusinghiera opinione di se stesso”. Il Pound di Dante è opera che torna alla vita, ed è quindi chiaro che non poté piacere a quel “verminaio di glossatori”, per dirla con Marinetti, che era la critica ufficiale dell’epoca.

Per Pound lo studio della letteratura è “culto degli eroi”. Dante non è quindi semplicemente un oggetto di studio, ma anche un esempio da seguire. Da lui riprende un certo modo di essere avanguardia. Ne elogia lo sperimentalismo stilistico, capace di variare al variare dell’oggetto e al contempo mantenere una certa precisione concettuale. Sottolinea l’importanza della metafora per cui “molta della bellezza di Dante sta nelle forme rapide di comparazione”. Tutto ciò contrapposto ad uno stile cristallizzato, delimitato e ormai ornamentale che trova invece in Petrarca. Pound anticipa molta parte della critica contemporanea rivalutando il Paradiso e vedendo in essa una impareggiabile poetica della luce: “la vigoria della luce solare nel Paradiso non ha confronti in arte”. Ricordiamo anche che all’epoca era dominante il giudizio negativo di Croce nei confronti della Commedia, per il quale la poesia dantesca era troppo appiattita sugli elementi teologici e quindi di poco conto.

L’Inferno come catabasi

Ritorniamo, però, al parallelo fra i due autori, anzi a quello fra le loro due opere principali, ovvero per Dante la Commedia e per Pound i Cantos. Il parallelo più facile è che entrambi sono due poemi. All’uno – i Cantos – manca sicuramente la sistematicità e la compiutezza dell’altro. In questo senso la Commedia è un’opera profondamente medievale. Allo stesso modo d’una cattedrale, la parte rimanda al tutto in un complesso gioco di richiami e simmetrie. Al contrario i Cantos, pur seguendo un percorso che per certi versi è similare a quello della Commedia, sono spesso un vortice in cui ci si perde, in cui al gusto del cesellamento si sostituisce quello della giustapposizione, e per questo sono costitutivamente incompiuti.

Sulla lingua e lo stile già avevamo detto qualcosa. Entrambi hanno qualcosa dell’avanguardia nel loro essere sperimentali e aperti alla lingua viva, hanno una musicalità profonda, e sono altresì capaci di raggiungere vette ad altri impossibili, in altre parole di cantare l’eterno. Entrambi i poemi hanno un andamento simile: dalla discesa alla salita, dalla perdizione alla beatitudine, dall’inferno al paradiso. Entrambi cominciano infatti con una catabasi, una discesa negli inferi. Nel Canto primo Pound si immedesima in Ulisse che per la seconda volta va incontro a Tiresia e giunge nell’Ade: “Uomo di torva stella, / visiti i morti senza sole e questo regno infausto? / Via dal fosso, fa ch’io beva il sangue, / e vaticini”.

Questa dimensione spettrale diventa il modo per evocare personaggi ed eventi del passato, con cui poeta si confronta quasi come in un caleidoscopio. L’io poetico si fa in un certo modo plurale, dando ad entrambi i poemi il respiro dell’epica e al contempo la profondità riflessiva della lirica. Ma l’io poundiano spesso si perde, nascondendosi dietro la maschera di altri, come in questo caso Ulisse. Segno di quella frammentazione che accade con la modernità.

Restando su questo Canto primo, il richiamo omerico ci dice qualcosa. In entrambi è presente quel sostrato classico o – per dirlo altrimenti – pagano. Lo stesso Dante prima di entrare nell’Inferno propriamente detto incontra gli antichi spiriti nobili, tra i quali lo stesso Omero. La scelta poi di farsi accompagnare da Virgilio non è casuale, in quanto rappresenta il collante con quel mondo e per altri versi con le dottrine esoterico-sapienzali a cui pure Dante fa riferimento. Oltre a questo, la Commedia è piena di riferimenti e immagini prese dal mito. Ciò testimonia la continuità che Dante sente con l’antichità, continuità che si rompe dal Rinascimento in poi.

Nella lenta risalita dal basso verso il cielo incontriamo il male. In nessuno dei due autori vi è un approccio moralistico. In Dante il male è peccato, è mancanza ontologica, è un perdere la via rispetto al vero essere. Via via per stati discendenti troviamo coloro che commettono il male perché vittime delle passioni e non riescono a riconoscere la superiorità dello spirito sul copro, poi le varie eresie e i peccati contro natura che ignorano l’autenticità del bene, fino al tradimento e alla volontà negatrice del bene. Un bene che equivale a Dio, ma soprattutto equivale all’essere e alla verità.

In Pound sentiamo forse con più forza la polemica storica. Lo scandalo di un potenza disgregatrice come quella dell’usura. Una potenza che distrugge i vincoli comunitari, che insterilisce l’arte, che rende la vita preda dell’angoscia: “Con usura / nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine / non si dipinge per tenersi arte / in casa, ma per vendere vendere / presto e con profitto, peccato contro natura“.

Sarebbe sbagliato limitarsi al solo dato economico-politico. La polemica contro un capitalismo imporoduttivo, senza radici, contro una globalizzazione ante litteram è certamente presente ed è ancora attuale; ma il male che Pound descrive con la parola usura è qualcosa di più. È il dis-ordine. È male ontologico al pari del peccato per Dante. Anzi quel “peccato contro natura” è perfetta dizione dantesca.

È nel XVII canto che il poeta fiorentino affronta il tema dell’usura. Siamo nel terzo girone del VII cerchio. Qui vi sono i violenti contro Dio nella natura o nell’arte e qui troviamo la bestia infernale Gerione “colei che tutto ‘l mondo appuzza” e che è “sozza imagine di froda”. A dispetto del corpo di serpente dalle squame screziate, ha “faccia d’uomo giusto”. Questa ambivalenza può essere letta in due modi: 1) il male è ambiguo e spesso ha parvenza di bene; 2) oppure in un senso peggiorativo, in quanto il volto umano è simbolo della ragione, il cui pervertimento è forse la massima colpa. Gerione è infatti l’anello di congiunzione fra i violenti e i fraudolenti, fra coloro che peccano per eccesso e coloro che peccano per malizia. Gli usurai sono collocati proprio su questo limite, seduti sull’orlo di quel baratro che separa settimo e ottavo cerchio, riarsi dalla sabbia arroventata sulla quale sono seduti e divorati da una pioggia infuocata.

Il Purgatorio e la politica come virtù

Lasciamoci alle spalle il fosco dell’inferno. Potremmo citare di sfuggita il Purgatorio come momento della perfezione umana, in cui si compie quella felicità terreste alla quale è preposta, come sappiamo dal De Monarchia, la politica che è, come ci ricorda Agamben, “esercizio della propria virtù”. Anche qui troviamo una consonanza con Pound, ad esempio nel Canto 13: “Chiunque può oltrepassare, / facile è tirare oltre il segno / difficile è tenersi nel centro“.

È il confuciano “Asse che non vacilla”. Asse che rappresenta “la grande radice dell’universo la cui comprensione significa incorporare un’energia rettificatrice che non consentirà mai l’allontanamento verso gli estremi”. Secondo il commento di Adriano Scianca “questa insopprimibile esigenza etica, questa cultura dell’intervento, dell‘azione dell’uomo integrale, non spezzato, sono già, lo si vede bene, integralmente politiche”. L’uomo trova la sua compiutezza personale in un’etica che è virtù ordinatrice sempre tesa verso l’agire. Ma questo microcosmo che è l’uomo viene ricompreso prima dalla dimensione comunitaria e politica, poi da quella divina. Lo sbocco politico dell’etica è naturale, sempre nel Canto 13 Pound afferma che “chi non ha ordine dentro di sé / non l’imporrà ai circostanti”.

O ancora nel Canto 53 “un buon governatore è come vento sull’erba”, verso che si chiarisce con uno contenuto nel Canto 43 “ogni filo d’erba al suo posto”. In maniera più esplicita in Guida alla cultura Pound scrive: “lo Stato esiste per l’individuo, ma ai nostri tempi, l’individuo che non giudichi i propri atti e il proprio pensiero in certi modi e gradi su e giù in ragione della loro utilità per lo Stato (cioè l’universitas, la congerie di esseri umani raggruppati nello Stato), è un individuo inferiore”.

Il naufragio d’Europa e il Paradiso tentato

Siamo giunti così sul limite di ciò che è umano: necessitiamo del paradiso. Questo è forse il punto in cui le strade si separano maggiormente e in cui sentiamo tutto il dramma dell’uomo moderno a cui è crollato il cielo. Anche Pound ha i suoi canti paradisiaci, i Thrones, dal nome di una cerchia angelica. Ma cui il paradiso è solo tentato: “Molti errori, / un po’ di ragione, / giustificano l’inferno suo / e il mio paradiso. / E perché sbagliano, / mirando al giusto / e chi trascriverà questo palinsesto? […] / Ammettere l’errore e tenere al giusto: / carità talvolta io l’ebbi, / non riesco a farla fluire. / Un po’ di luce, come un barlume / ci riconduca allo splendore“.

Così terminano i Cantos. Con quello splendore che riecheggiano le parole di Eracle morente: “quale splendore! tutto torna”. La visione di Dio è però solo un frammento, che a stento si riesce a riconoscere fra gli errori e la fatica. Manca quella compiuta serenità che è in Dante, quella fede che riesce riesce ad arrivare all’altra riva. È vero anche Dante sentiva tutto il peso dei limiti umani nei confronti del divino: “Nel ciel che più de la sua luce prende / fu’ io, e vidi cose che ridire / né sa né può chi di là su discende“. O, ancora, “Transumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba”.

Ma qui la limitatezza dell’uomo è solo nel dire. Dio è inesprimibile ma non irraggiungibile. È anzi la sua Grazia che al termine del cammino ci innalza e ci accoglie. Troviamo anche qui il tema dello splendore e della luce, il quale ritorna anche nell’ultimo canto della Commedia che è appunto quella della visione di Dio: “O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi!”

Questa incompiutezza di Pound, il quale di sé dice “ho cercato di scrivere paradiso”, ce la racconta lui stesso quando afferma “dal naufragio d’Europa, ego scriptor”. Così commenta Agamben “non si comprende l’opera di Pound se non la si colloca innanzitutto nel suo contesto proprio. Questo contesto coincide con una frattura senza precedenti nella tradizione dell’Occidente, una frattura da cui l’Occidente non soltanto non è ancora uscito, ma nemmeno potrà farlo se non sarà prima in grado di misurare la portata in ogni senso decisiva”. Siamo su di una linea di faglia, intorno abbiamo rovine. Se ad esempio Guénon poteva dire con toni entusiasti che “senza dubbio alcuno, da Pitagora a Virgilio e da Virgilio a Dante la «catena della tradizione» in terra italiana non fu mai interrotta”, ciò non vale per noi. Il nesso con il passato, con certe fonti tradizionali che sono anche fonti sacrali e di vicinanza con il divino, si è spezzato.

Per dirla con Dante siamo nella “selva oscura/ ché la diritta via era smarrita”. Ma per non incupirci troppo e trovare in tutto questo almeno un elemento di luce, possiamo citare il Virgilio dell’Eneide: “sacro orrore le selve incutevano e il culto degli avi”. Ricordandoci quindi che quelle selve dove forte è il pericolo della morte dell’anima, lasciano presagire anche qualcosa di diverso se non addirittura la salvezza e che l’origine non è solo dietro di noi, ma anche davanti.

Michele Iozzino