Roma, 28 ott – Nell’ottobre del ‘67 Alberto Moravia giunse in Giappone come cronista per il Corriere della Sera, e fra i vari impegni si decise per una visita al collega Yukio Mishima1. Benché informato all’ultimo minuto, lo scrittore giapponese gli fece la cortesia d’andare a prenderlo direttamente in albergo. Si presentò con un macchinone americano, guidato dalla moglie.

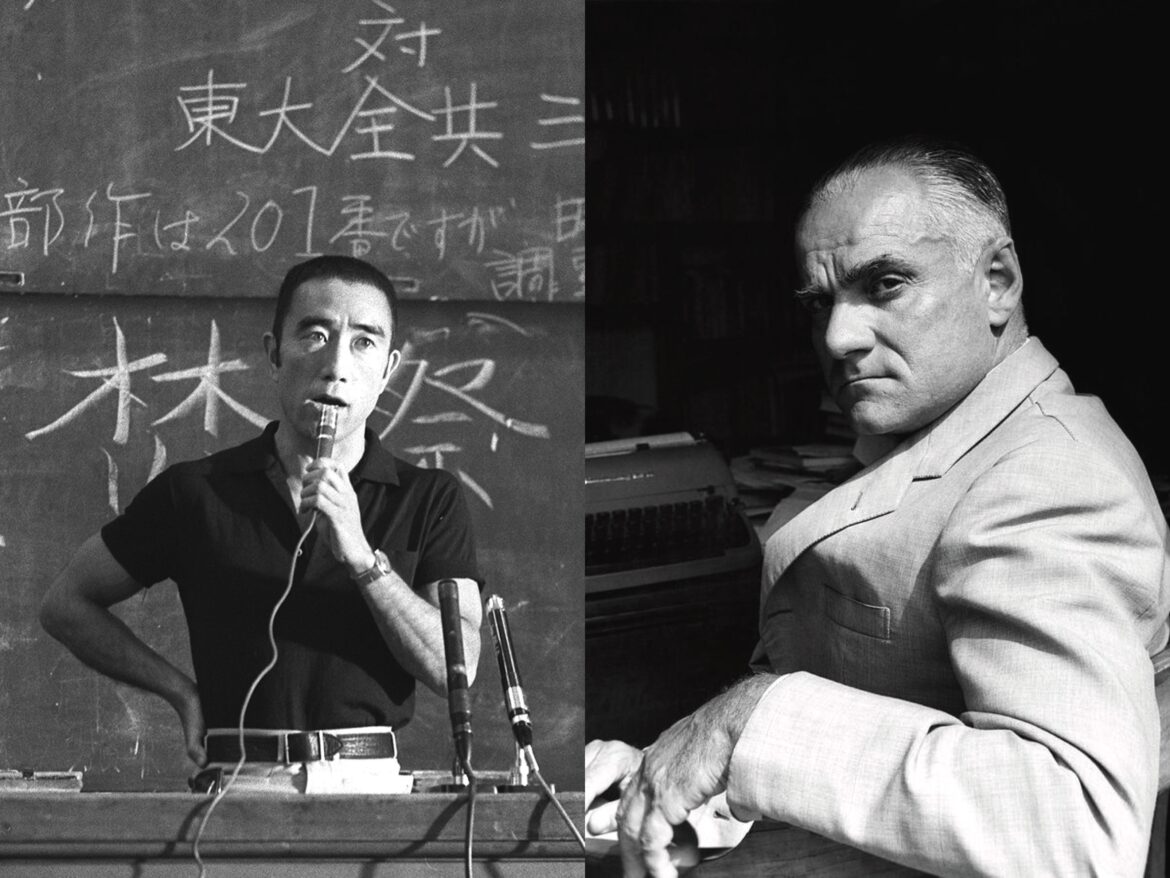

L’incontro tra Moravia e Mishima

Mishima viveva in un quartiere piuttosto tranquillo, in una bianca casa alta e stretta, di un gusto liberty perfettamente europeo. Di fianco ad essa l’abitazione dei genitori, tutta in legno, costruita nello stile tradizionale giapponese. Il giardino era minuscolo, con un praticello d’erba verde tosata all’inglese: in mezzo vi languiva una bianca statua marmorea, d’una figura femminile ignuda, dea oppure ninfa lasciva, anch’essa di gusto europeo.

Quando sull’uscio di casa Moravia aveva principiato a togliersi le scarpe, com’è d’uso in Giappone, Mishima l’aveva bruscamente fermato, perché la sua, gli disse, era una casa europea, e pertanto ci si doveva entrare all’europea. Gli interni ricordavano una dimora londinese del periodo edoardiano, per l’appunto liberty, con stucchi alle pareti e una scala di bianchi gradini marmorei, con tanto di passatoia e ringhiera di ferro tutta riccioli. Mishima mostrò poi all’ospite il suo studio, piuttosto piccolo, che pareva una caverna scavata nei libri: qua e là diversi ritratti dello scrittore stesso, col suo cipiglio marziale, tanti gli oggettini sparsi e diverse katane appoggiate sugli espositori. Ogni cosa, scrisse poi Moravia, aveva un’aria decisamente dannunziana. Saliti in cima all’edificio, poterono mettersi comodi in una specie di altana tondeggiante.

Mishima vestiva un completo scuro. Era piuttosto basso, ma con una grand’aria energica, assai virile, il volto perfettamente ovale. I lineamenti regolari gli si scomponevano all’improvviso in una ilarità volentieri selvaggia, che faceva tutt’uno con la brutalità sarcastica dei suoi giudizi. Parve all’italiano che Mishima si conformasse al tipo umano del samurai, anche se in maniera un po’ naïve.

Una diversa idea di coraggio

Quel che invece il giapponese pensasse del gaijin Moravia non è difficile immaginare. E lo si capisce leggendo tra le righe il pamphlet Lezioni spirituali per giovani samurai – che Mishima iniziò a scrivere pochi mesi dopo quell’incontro – dove Moravia viene citato in fondo al capitoletto dedicato al coraggio2. Vi si diceva, fra le altre cose, di come gli occidentali avessero della figura del samurai un’idea cinematografica, volentieri macchiettistica, di «nobile selvaggio». Ad ogni modo coraggioso. Un sentimento del coraggio che Mishima vedeva quasi del tutto svaporato nell’animo della gioventù nipponica, ormai «timorosa persino della più innocua scalfittura»3. A Moravia, invece, e glielo disse – ma senza poi riportarlo nella corrispondenza per il Corriere – stupiva il vedere le città nipponiche affollatissime di giovani dall’aria oltremodo guerresca: e comunque più truci che nelle altre metropoli asiatiche, che pure aveva visitato4. Notazione aneddotica che concludeva il capitoletto sul coraggio delle Lezioni, senza ulteriore commento. Non era necessario. Poche righe sopra Mishima aveva scritto della pavidità disarmante degli studenti dello Zengakuren – omologo del nostrano Movimento studentesco. Perché, nonostante tutto, i poliziotti reagivano alle provocazioni studentesche «con pacatezza, come in un gioco sportivo, quasi fossero maestre d’asilo intente alla cura dei bambini loro affidati»5. Una finzione nella quale tutti sapevano di non rischiare davvero la pelle; fatto salvo il caso di fatalità impreviste, che però, proprio perché tali, erano la classica eccezione che conferma la regola.

La gioventù nipponica di quegli anni, cioè la generazione cresciuta nella sconfitta dell’ultima guerra, a Mishima suscitava un senso di malinconica ripulsa. E d’altro canto a Moravia gliel’aveva detto senza mezzi termini che a lui piaceva il Giappone antico, non il moderno. Gli piaceva quello di Miyamoto Musashi. Per lui lo spirito del guerriero, così per come s’era incarnato ai tempi d’oro in una certa etica del samurai, aveva già cominciato a svaporare nel Giappone conquistato al progresso: e peggio andava smorendo del tutto nel Giappone disfatto e rifatto dagli americani. Come se il popolo giapponese, stroncato in guerra, fosse ormai costretto non a vivere, ma a vegetare sorretto soltanto da uno spirito da bottegai, decisamente femmineo.

Il poliziotto americano

Dopo poco più di vent’anni di pace e l’aver avuto due città nuclearizzate, nei giapponesi si rivelava palesemente come la ricerca d’una tranquillità perpetua trovasse in una obliante laboriosità di provincia, la panacea definitiva per ogni male. Così pareva a Mishima che il Giappone – e non solo – avesse smobilitato sé stesso, oltre all’esercizio autonomo della difesa militare. «Nella nostra epoca – scriveva – sono le donne a dominare, ed esse tendono a preservare la società da ogni pericolo»6. Intendendo ciò che attiene allo spirito, e che viene prima dell’emancipazione femminile: una svaccata del carattere, o generale e tacito accordo nel voler rimuovere minuziosamente l’idea del pericolo e della violenza dall’orizzonte quotidiano delle masse.

E se la tranquillità domestica è femminile, l’uomo forte che d’ora in poi l’avrebbe tutelata sarebbe stato quello d’un altro continente. Perché gli americani, oltre ad aver saputo vincere la guerra avevano saputo anche vincere la pace. Legislatori nell’animo (policy makers), s’erano fin da subito occupati seriamente del quadro normativo che garantisce per sé e per gli altri le condizioni per la prosperità materiale. Ma soprattutto difendevano essi stessi, armi in pugno, la validità delle norme stabilite, che altrimenti sarebbero state niente altro che aria fritta.

«Nel Giappone moderno – seguitava Mishima, sempre in quel capitoletto sul coraggio – adattarsi ai criteri della maggioranza non significa più assoggettarsi alla vita militare, come accade ancora in America, che continua ad essere costantemente impegnata in guerre»7. Proprio il garbuglio vietnamita stava a testimoniarlo. Solo che, come si suol dire, ciò ch’è lecito a Giove non è permesso al bove, e per l’appunto Mishima ce l’aveva con quella condizione bovina, di bestiame d’allevamento che pensa solo a ruminare senza pensieri, a cui il popolo giapponese s’era dovuto volente o nolente ridurre. Quella condizione piccoloborghese, di orizzontale pragmatismo, che sempre più andava annientando la virilità peculiare d’ogni ceto sociale, e del popolo intero. Era, tuttavia, una condizione esistenziale imposta: dalla sconfitta militare e dal conseguente accesso al benessere da supermarket.

La contestazione studentesca

Da qui, a cascata, il suo legittimo cruccio per la perdita delle onorate tradizioni giapponesi. E cioè una sorta d’evirazione: perché l’altrui dominio, la forza dell’americanismo, ha la parvenza di scambio equanime: avoca a sé l’onere – e l’onore – della virilità, impedendo agli alleati l’esercizio di una reale autonomia, ma in cambio si fa garante della pace e prosperità, mantenendo fede all’impegno. Anche da questa evirazione collettiva discende la generale effeminatezza dello spirito. Una effeminatezza che si rinfocola quotidianamente, persino in maniera autoimposta grazie al principio del piacere, che è godimento effettivo dell’abbondanza materiale vissuta. Una sottomissione a tutto campo: spirituale, politica e militare.

Davvero Mishima aveva ben poco da spartire con Moravia, a parte la professione. E si capisce da un altro fatto. Mesi dopo, all’inizio del 1968, mentre lo scrittore giapponese iniziava a stendere le Lezioni spirituali per giovani samurai, Moravia partecipò a una tavola rotonda organizzata da Eugenio Scalfari nella redazione del settimanale L’Espresso. Il Movimento studentesco cominciava a muovere i suoi primi, rumorosi, passi. Per il dibattito furono scelti alcuni caporioni delle facoltà universitarie romane, ma quel che doveva essere un pacato dibattito degenerò ben presto in una sorta di processo contro Moravia. A leggerne il resoconto un imbarazzante autodifesa del sessantenne scrittore, che, incalzato, tentava annaspando di cattivarsi le simpatie dell’arrabbiatura marxistica giovanile con frasi del tipo: «Io sono quel genere di proletario che si chiama artista». E, tacciato d’ipocrisia, non trovava di meglio da fare che citare Stalin: «Dicono che ci contraddiciamo. Ebbene sì, ci contraddiciamo»8. Ben diversa da questa era stata la comparsata fatta da Mishima all’Università di Tokio, con ben altro coraggio e ben altro carisma.

1 Corriere della Sera, del 21 ottobre 1967

2 Y. Mishima, Lezioni spirituali per giovani samurai, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 19

3 Ibidem, p. 17

4 Ibidem, p. 19

5 Ibidem, p. 18

6 Ibidem, p. 17

7 Ibidem, p. 18

8 L’Espresso, febbraio 1968, n. 8, pp. 12-13

Matteo Faggi