Anche in Somalia la situazione era favorevole agli italiani, che avevano pacificato la parte settentrionale della colonia, anche se rimanevano contenziosi con l’impero d’Abissinia che rivendicava parte dell’Ogaden somalo. Proprio a causa delle ricorrenti questioni confinarie con l’Etiopia, il ministro delle Colonie, Generale Emilio De Bono, preparò un memorandum circa l’invasione dell’Abissinia, che inviò al Maresciallo Badoglio onde ottenere il suo parere. Si trattava di un piano dilettantesco, nel quale si prevedeva l’invasione del vastissimo territorio etiopico con un corpo di spedizione di circa centomila uomini. Badoglio bocciò il progetto, così come fece lo Stato Maggiore dell’esercito nel 1933.

La reazione italiana fu forte, e sul campo rimasero una trentina di dubat morti ed un centinaio feriti, ed oltre cento abissini uccisi. L’incidente di Ual Ual portò strascichi diplomatici ed internazionali; e soprattutto fece entrare la questione etiopica in una fase concretamente operativa, e abbreviò i tempi in maniera notevolissima.

Il 30 dicembre Mussolini impartì una serie di direttive al capo di Stato Maggiore Badoglio in cui, a fronte di un rafforzamento del governo del Negus e una favorevole situazione internazionale, legata agli imminenti accordi con il governo francese (gli accordi Mussolini-Laval sarebbero stati conclusi il 17 gennaio 1935) riteneva inevitabile ed urgente, poiché il tempo lavora contro di noi un’azione tendente alla distruzione delle armate abissine e la conquista totale dell’Etiopia, legata alla rapidità delle operazioni, senza dichiarazione di guerra, more nipponico, scriveva il Duce, perché nessuno ci solleverà delle difficoltà in Europa, se la condotta delle operazioni militari determinerà rapidamente il fatto compiuto. Basterà dichiarare all’Inghilterra ed alla Francia che i loro interessi saranno riconosciuti.

Il Duce non prevedeva alcuna opposizione sul fronte interno. Tra militari e coloniali

Mussolini scelse per il comando delle operazioni in Etiopia De Bono, quadrumviro e uomo del regime sì, ma che era stato − e troppo spesso lo si dimentica − comandante del IX Corpo d’Armata sul Grappa nel 1918, ossia colui che aveva disfatto l’operazione Lawine e sconfitto il feldmaresciallo Conrad von Hötzendorf nel giro di ventiquattr’ore nel giugno del 1918; che De Bono fosse stato un buon comandante di Corpo nella Prima guerra mondiale è costantemente taciuto, mentre si preferisce sottolineare la sua qualità di gerarca. Paolo Caccia Dominioni, che di militari ne conobbe molti, e di questioni militari ne capiva, lo definì soldato coraggioso, quanto onesto e sensato, un vecchio bersagliere alieno da compromessi.

Già nel 1933 De Bono s’era recato dal Duce dicendogli: Senti, se ci sarà una guerra laggiù tu − se me ne ritieni degno e capace − dovresti concedere a me l’onore di condurla. Ha riferito lo stesso De Bono che Mussolini gli rispose: Certamente, e avendogli il quadrunviro domandato se non lo ritenesse troppo vecchio aveva aggiunto: No, perché non bisogna perdere tempo. Contemporaneamente il Duce accettò però il parere di Badoglio riguardo l’ampiezza del sostegno logistico e l’entità delle forze da utilizzare − Mussolini affermò che per poche migliaia di uomini che non c’erano perdemmo ad Adua. Non commetterò mai lo stesso errore. Voglio peccare per eccesso, non per difetto.

Il Duce non pose limiti allo sforzo finanziario, ma, ritenendo la futura guerra come la controprova dell’efficienza del fascismo volle che alle operazioni partecipassero anche grandi Unità della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, e poiché le Camicie Nere non disponevano né d’artiglierie né di servizi, chiese al sottosegretario Baistrocchi che le Divisioni CC. NN. fossero completate ed equipaggiate dal Regio Esercito. Baistrocchi non si oppose, ma ancorò il proprio assenso al soddisfacimento di alcune condizioni fondamentali.

Ad ogni modo anche se si trattava di condizioni molto dure, esse non modificavano sostanzialmente la situazione di fatto che s’era venuta a creare: la Milizia poteva schierare finalmente le proprie grandi unità a fianco di quelle dell’esercito; ciò che per anni lo Stato Maggiore aveva cercato di evitare s’era verificato.

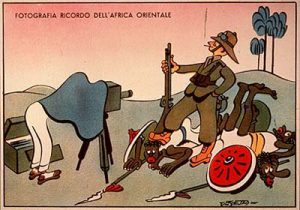

La guerra contro l’Abissinia fu una grande impresa militare, scrisse il Generale Bovio − impostata, organizzata e condotta in maniera intelligente, razionale ed abile. La limitata efficienza addestrativa e soprattutto materiale dell’esercito etiopico nulla tolgono all’importanza della campagna italiana sotto il profilo tecnico-militare. Il rapido successo degli italiani destò la meraviglia di numerosi esperti militari stranieri dai quali era stato previsto che le enormi difficoltà logistiche non avrebbero consentito il conseguimento di risultati rapidi e brillanti ed era stato previsto che la guerra si sarebbe arenata allungandosi per anni, se non addirittura sarebbe finita con una disfatta italiana.

Per lo sconforto delle potenze straniere, i soldati e le Camicie Nere italiane, pur pagando con un alto sacrificio di sangue, come avevano già fatto sul Montello, sull’Ortigara e sul Piave, vinsero invece tutti gli scontri decisivi della campagna, dalla “Termopili delle Camicie Nere” di Passo Uarieu al Tembien, sino all’entrata ad Addis Abeba il 5 maggio 1936, e la storia dell’Italia e del suo Impero andarono altrimenti.

Pierluigi Romeo di Colloredo