Skopje, 21 mag – Il regime nazionalista del primo ministro macedone Nikola Gruevski è senza dubbio piuttosto corrotto, i servizi segreti del paese hanno spiato a quanto pare illegalmente decine di migliaia di cittadini, e la nazione attraverso una crisi economica abbastanza profonda. Complessivamente, non peggio della Grecia, comunque, né del Kosovo, per rimanere a paesi confinanti.

Eppure improvvisamente in questo mese la situazione è precipitata: prima, la battaglia di Kumanovo, conclusasi domenica 10 maggio con qualche decina di vittime tra forze di sicurezza e guerriglieri probabilmente provenienti dalle fila dell’Uck, la formazione paramilitare del Kosovo prevalentemente albanese e musulmano, sottratto alla Serbia alla fine della guerra dei Balcani degli anni ’90 del secolo scorso. Un tentato colpo di stato finito nel sangue. Poi, le dimostrazioni anti-governative, con corredo di incidenti e feriti, di questi ultimi giorni nella stessa capitale Skopje e guidate dal leader dell’opposizione socialdemocratica e filo-occidentale Zoran Zaev, seguite da una contro-manifestazione pro-governativa piuttosto imponente.

Almeno superficialmente, i campi sono chiari: l’occidente appoggia le rivendicazioni della minoranza albanese di Macedonia (25% su due milioni di abitanti), tanto che alcuni ambasciatori Ue più quello Usa, nonché il capo della missione Ue nel paese erano presenti alla manifestazione dell’opposizione a Skopje. Il governo macedone, la vicina Serbia e la Russia, invece, condannano il tentato golpe e le dimostrazioni violente anti-regime come il tentativo di spaccare il paese e creare la “Repubblica di Iliria” che, con il Kosovo e l’Albania stessa sarebbe destinata a creare la “grande Albania” sognata a Tirana, grande stato a maggioranza musulmana nel cuore dei Balcani e dell’Europa. Sullo sfondo anche la Cina, i cui legami col regime di Skopje si stanno intensificando.

Sul fuoco delle tensioni etniche e nazionaliste potrebbe però star soffiando un vento originato da ragioni ben più strategiche che rimanderebbero, manco a dirlo, alla guerra dell’energia in tempo di turbolenze, crisi della domanda e forse – ben più grave – crisi dell’offerta.

Come già si scrive esplicitamente, non è un mistero che gli Stati Uniti stiano fomentando un cambiamento di regime in Macedonia, una rivoluzione simile a quella che ha portato al colpo di stato delle forze filo europee a Kiev, per contrastare l’influenza crescente di Mosca. Tanto che il ministro degli esteri del Cremlino, Sergei Lavrov, ha recentemente dichiarato: “Non posso esserne sicuro ma gli eventi in Macedonia si stanno materializzando proprio mentre il governo si rifiuta di appoggiare le sanzioni economiche contro la Russia”, aggiungendo che Skopje ha anche dato il suo appoggio alla costruzione del gasdotto Turkish Stream, successore del fallito progetto South Stream e che incontra la strenua opposizione di molti paesi, a Bruxelles e al di là dell’Atlantico. Il nuovo gasdotto, che dalla sponda russa del Mar Nero raggiungerà la Turchia, sarebbe poi collegato alla rete greca – Atene avrebbe già dato il suo benestare – e da quella, attraverso proprio la Macedonia e quindi la Serbia, alleati di Mosca, darebbe alla Russia la possibilità di trasportare il gas fino all’Austria e quindi al cuore dei grandi consumatori Europei, bypassando l’Ucraina. E soprattutto, mettendosi in aperta competizione con i gasdotti sponsorizzati da Washington, a partire dal Tap (trans-adriatic pipeline), che dovrebbe trasportare il gas dall’Azerbaijan verso l’Europa.

“Non possiamo liberarci dalla sensazione che ci sia una sorte di collegamento tra questi fatti”, chiosa il capo della diplomazia russa.

Mentre, però, il gas russo è da decenni una certezza incrollabile, minata a tratti solo dall’instabilità in Ucraina, il gas azero è tutta una scommessa, per quantità e sostenibilità nel tempo.

L’Italia è uno dei punti di arrivo naturali di entrambi i progetti concorrenti, ma per ora “il governo si mantiene in posizione equidistante”, dice al Foglio Matteo Verda, ricercatore dell’Osservatorio energia dell’Ispi. “Il potenziamento del Tap risponderà all’interesse nazionale italiano solo se i 10 miliardi di metri cubi di raddoppiamento del progetto dovessero passare per l’Italia”. Invece il potenziamento del Turkish stream, e un suo eventuale passaggio in Italia, benché ipotesi ancora remota, è potenzialmente molto favorevole per Roma. “Turkish Stream a pieno regime dovrebbe consentire all’Italia di sostituire l’Ucraina come paese di transito, e questo per l’Italia sarebbe perfetto”, dice Verda. “Dei tre grandi clienti di Gazprom, Germania Turchia e Italia, presto saremo gli unici a rifornirci di gas russo attraverso l’inaffidabile gasdotto ucraino”. Un’estensione di Turkish stream potrebbe inoltre significare nuovi contratti per Saipem.

Se l’Italia per il momento si presenta equidistante, quindi, i suoi interessi pendono tutti dalla parte di Mosca.

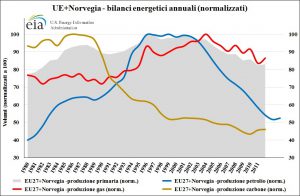

Produzioni energetiche (normalizzate a 100) in Unione Europea più Norvegia: petrolio, gas naturale, carbone, energia primaria totale. Fonte: EIA (Usa)

Allargando lo sguardo, possiamo chiederci se l’Europa possa davvero permettersi di rinunciare a cuor leggero a un’occasione di approvvigionamento sicura e affidabile come quella prospettata dal Turkish stream. A giudicare dalle circostanze nelle quali si è sviluppato il fallimento del South stream parrebbe proprio così, ma la realtà è ben diversa.

Mettendo insieme i paesi dell’Unione Europea e la Norvegia, un tempo grande produttore di petrolio ma, dal picco di tre milioni e mezzo di barili al giorno del 2001, in rapido declino, ne esce un quadro che dovrebbe far ripensare non due ma dieci volte qualsiasi rifiuto di approvvigionamenti affidabili. Almeno prima che la Russia decida di volgere lo sguardo definitivamente a est e all’Asia, chiudendo i rubinetti al nostro continente.

- La produzione di carbone, massima intorno al 1988, si è ridotta, nel 2012, al 45%.

- La produzione di petrolio si è dimezzata, oggi, rispetto al picco del 2001.

- La produzione di gas naturale è calata del 15% dal 2004 al 2012.

- La produzione di energia primaria totale, includendo petrolio, gas naturale, carbone e generazione netta di elettricità nucleare, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, si è ridotta del 17% dal 2001 al 2012, limitando le perdite grazie all’apporto delle nuove fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare.

Un bollettino di guerra che ha visto l’Europa sempre più dipendente dagli approvvigionamenti esterni all’Unione: numeri sui quali gli euroburocrati dovrebbero riflettere prima di inginocchiarsi agli interessi americani.

Francesco Meneguzzo